En 2050, la façade atlantique française devrait connaître moins de vagues de chaleur extrême que le pourtour méditerranéen, selon les projections du Haut Conseil pour le climat. Certaines agglomérations du Massif central, malgré leur altitude, ne sont pas épargnées par la sécheresse croissante.L’Île-de-France, traditionnellement perçue comme exposée aux canicules, présente pourtant une vulnérabilité moindre aux incendies et à l’élévation du niveau de la mer. Les régions historiquement peu attractives sur le plan démographique reçoivent aujourd’hui une attention nouvelle dans les critères de choix résidentiels.

Comprendre l’impact du changement climatique sur nos villes et nos vies

Le changement climatique s’invite avec force dans le quotidien français. Les dernières prévisions de Météo France dessinent une carte bouleversée : alternances de canicules étouffantes, sécheresses au sud, contrastes météorologiques prononcés à l’ouest, averses hivernales s’intensifiant sur le littoral atlantique. Chaque zone doit composer avec sa propre réalité. Le Nord voit l’océan avancer lentement, ajoutant une nouvelle pression, tandis que le Sud doit apprendre à vivre sous tension hydrique et à ménager ses écosystèmes menacés.

S’ancrer quelque part aujourd’hui, c’est refaçonner ses repères. Le dernier plan national d’adaptation encourage collectivités et habitants à regarder autrement les risques, à renouveler leur modèle d’habitat. Sur les territoires les plus exposés, des mesures se mettent en place pour limiter l’impact. Voici des pistes concrètes déployées localement :

- Protéger les habitants vulnérables quand la chaleur frappe fort

- Garantir l’accès à l’eau durant les épisodes de sécheresse

- Remplacer l’asphalte par des surfaces perméables, limiter les inondations

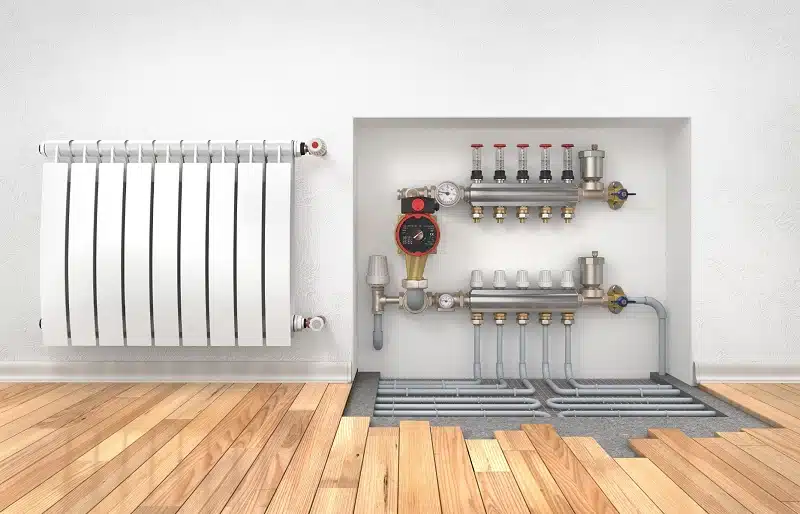

- Moderniser les bâtiments collectifs pour résister à des extrêmes devenus fréquents

Aujourd’hui, choisir son lieu de vie va bien au-delà du climat agréable ou de l’activité professionnelle. Ce nouveau regard impose d’évaluer la capacité d’un territoire à tenir, à se réinventer face aux défis qui persistent. Surveillance collective, adaptation, solidarité : partout, les règles du choix résidentiel sont en mutation.

Quels critères déterminent une ville résiliente face au climat de 2050 ?

La résilience climatique d’une ville ne s’improvise pas, elle se façonne. Pour se préparer à 2050, les collectivités construisent leur avenir brique par brique. Première étape : réduire l’îlot de chaleur urbain. Cela passe par une végétalisation ambitieuse, l’aménagement de nouveaux espaces verts, pour garantir un peu de fraîcheur quand la ville suffoque.

L’eau, elle aussi, entre dans la stratégie. Les communes qui investissent dans la protection des terres agricoles, la renaturation des sols ou la récupération des eaux pluviales disposent d’atouts précieux pour le futur. Savoir restaurer des zones humides ou réinventer la circulation de l’eau, c’est préparer la ville à se défendre.

La mobilité joue un rôle-clé. Développer les transports en commun, sécuriser les pistes cyclables, encourager la proximité entre logement et travail : voilà comment raccourcir les distances et limiter la dépendance à la voiture individuelle.

La qualité de l’habitat reste un point décisif : isolation renforcée, usages sobres, solutions connectées. À force de centaines de choix du quotidien, une collectivité préalable sa robustesse et son attractivité, même dans la tourmente climatique.

Panorama des villes françaises les mieux préparées pour affronter l’avenir

Certaines régions n’attendent pas l’urgence, elles agissent déjà. La Normandie se distingue, le Jura suit de près. À Caen, la préservation des espaces naturels s’accompagne d’une maîtrise de l’urbanisation et d’une gestion hydraulique réfléchie. Jusqu’à présent, la ville échappe assez largement aux canicules tout en bénéficiant d’une pluviométrie qui entretient la fertilité des sols, un avantage de plus en plus rare.

Dans le massif alpin, certains bassins du Jura et des Alpes conjuguent altitude intermédiaire et gestion performante des ressources. Ces villes moyennes, loin de la densité des métropoles, contiennent l’effet d’îlot de chaleur et maintiennent l’accès à l’eau. Leur force : intégrer la nature au cœur de la cité, stimuler la biodiversité et entretenir une vie locale dynamique.

Nantes et Lyon misent désormais sur la transition écologique : développement massif des transports propres, rénovation énergétique des logements, multiplication des espaces verts, gestion active des ressources en eau. Ces résultats s’appuient sur des habitants engagés et des efforts collectifs constants. La pression démographique et la nécessité d’aller plus loin dans l’innovation restent toujours à l’ordre du jour.

Vers un nouvel art de vivre : repenser son installation pour demain

La migration climatique avance lentement, mais elle transforme déjà nos choix de vie. De plus en plus de Français quittent la métropole pour rejoindre des territoires au climat plus doux, riches en eau et en nature, poussés par des données solides mais aussi par une réalité locale désormais incontournable. Les Alpes et les Pyrénées doivent une bonne part de leur popularité à la qualité de leur air et à la possibilité d’y construire un cadre de vie durable.

Avant de s’installer pour longtemps, d’autres critères s’imposent. Les nouveaux arrivants inspectent avec attention plusieurs points pour trancher :

- Gestion raisonnée de l’eau : la ressource est-elle durablement protégée ?

- Présence de végétalisation urbaine et existence de réseaux d’entraide de proximité.

- Les télétravailleurs regardent la rapidité du réseau, mais aussi la présence de relais collectifs en cas de crise climatique ; les familles scrutent la qualité des écoles, la vie associative et la possibilité de vivre dans un environnement naturel.

D’autres éléments font également la différence dans le choix d’un lieu de vie :

- Qualité de vie : équilibre entre accès aux soins, services vivants et patrimoine naturel ménagé.

- Résilience climatique : capacité à absorber les chocs, rebondir, apprendre des crises.

- Initiatives locales : circuits courts, mobilisation citoyenne et gestion partagée des ressources.

Au fil des décisions individuelles, se dessine une nouvelle réalité pour le pays. À chaque emménagement, à chaque pas de côté, se construit cette recherche d’un art de vivre durable et lucide, ancré fermement dans le réel.

Demain, que l’on s’établisse sur la côte ou en altitude, plus que jamais, il faudra conjuguer ingéniosité, vigilance collective et flexibilité. Ceux qui s’y risquent montrent déjà le visage d’une France résiliente, prête à tenir debout malgré la tempête climatique.